デブリの周囲からその様子を捉えたタイムラプスも初公開

持続可能な宇宙環境を目指し、スペースデブリ(宇宙ごみ、以下、デブリ)除去を含む軌道上サービスに取り組む株式会社アストロスケールホールディングス(本社:東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO 岡田光信)の子会社で人工衛星システムの製造・開発・運用を担う株式会社アストロスケール(本社:東京都墨田区、代表取締役社長 加藤英毅、以下「アストロスケール」)はこの度、今年2月に開始した商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J(アドラスジェイ、Active Debris Removal by Astroscale-Japan の略)」のミッションにおいて、観測対象のデブリの周回観測に成功したことをお知らせいたします。本物のデブリの周囲を飛行する運用に成功したのは世界初※1です。

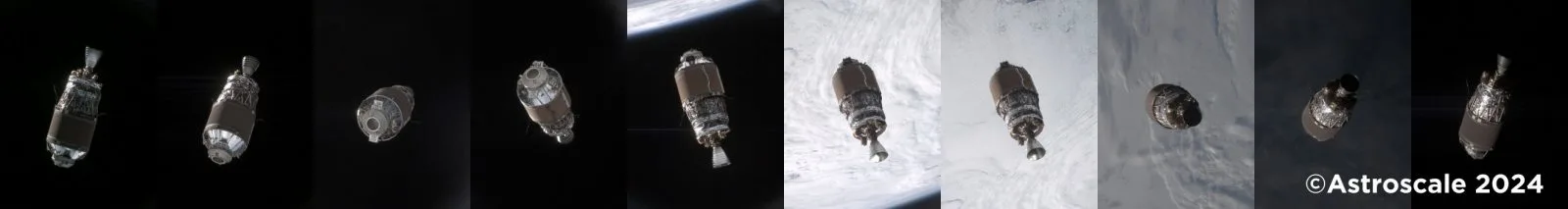

周回観測にて撮影した観測対象のデブリ(7月15日)

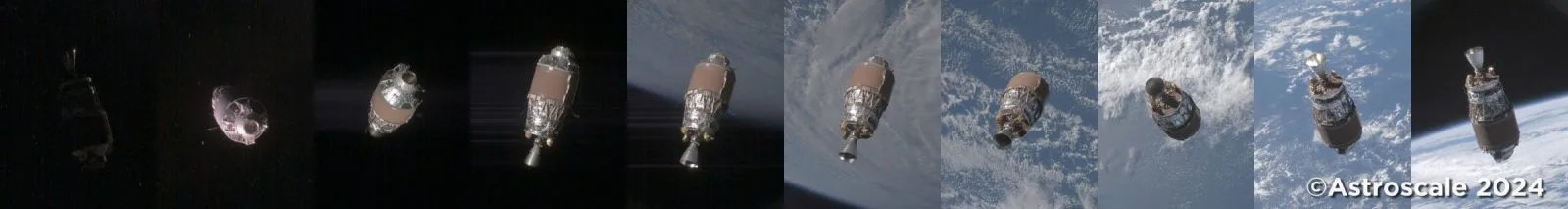

周回観測にて撮影した観測対象のデブリ(7月16日)

運用を終了した衛星等のデブリは非協力物体※2と呼ばれ、外形や寸法などの情報が限られるほか、位置データの提供や姿勢制御などの協力が得られません。そのため、その劣化状況や回転レートなど、軌道上での状態を把握しつつ当該デブリに安全・確実にRPO※3(ランデブ・近傍運用)を実施することは、デブリ除去を含む軌道上サービスを提供するために不可欠な技術です。ADRAS-Jは実際のデブリへの安全な接近を行い、近距離でデブリの状況を調査する世界初※4の試みです。具体的には、大型デブリ(日本のロケット上段:全長約11m、直径約4m、重量約3トン)への接近・近傍運用を実証し、長期間軌道上に存在するデブリの運動や損傷・劣化状況の撮像を行っています。

この度実施した周回観測では、一定の距離を保ちながら物体の周りを飛行するという、RPOの中でも非常に高度な技術を実証しました。6月に実施した一度目の周回観測では、デブリの周囲を1/3程度(約120度)周回したところでデブリとの相対姿勢制御の異常を検知し、自律的にアボート※5しました。これにより、ADRAS-Jが観測実施中、すなわち非協力物体の周囲を飛行しながらでも、安全を確保できることが実証されました。そしてこの度、アボートによりデブリから一旦待避していたADRAS-Jを再度観測対象のデブリに接近させた後、デブリの周囲を約50mの距離を維持しつつ姿勢を制御しながら360度周回飛行する運用を行い、太陽や地球※6からの照明条件がダイナミックに変化する中、デブリの極めて鮮明な連続撮影に成功しました。これは宇宙ミッションにおいて前例のない運用になりました。

周回観測にて撮影した観測対象のデブリのタイムラプス

7月15日、望遠にて撮影:

7月15日、広角にて撮影:

7月16日、望遠にて撮影:

7月16日、広角にて撮影:

通信衛星や地球観測衛星などのRPOを目的としない衛星は、自身の姿勢制御や軌道維持、デブリとの衝突回避、そして大気圏再突入や墓場軌道への軌道離脱以外は基本的には地球の周りを周回するのみで、特定の物体に接近したりその周囲で近傍作業を行うことはなく、そのような機能も有していません。しかし、軌道上サービスにおいては対象となるデブリや衛星などの特定の物体に接近し必要に応じて捕獲することが必要になり、対象物体への安全な接近や近傍作業といった難易度の高い運用が不可欠です。この度、非協力物体に対する周回観測の実証に成功したことで、軌道上サービスの提供に向けてさらにRPOの実績を積むことができました。

また、本ADRAS-Jミッションは宇宙航空研究開発機構(JAXA)が大型デブリ除去等の技術実証を目指し実施する商業デブリ除去実証(CRD2※7)のフェーズIとして実施しています。アストロスケールはデブリの除去としてその捕獲や軌道離脱も行うフェーズIIにも契約相手方として選定されており、そのミッションで運用するADRAS-J2(Active Debris Removal by Astroscale-Japan2 の略)の開発を進めていますが、これまで実施した3回の周回観測で、ADRAS-J2のミッションで捕獲箇所として想定している衛星分離部(PAF※8)に大きな損傷が見られないことが明らかになりました。ADRAS-J運用の実績やこの他の得られたデータも、ADRAS-J2のミッションに向けて活かしてまいります。

これまでのADRAS-Jミッション運用実績

2月18日:Rocket LabのElectronロケットにより打上げ

2月22日:デブリへの接近を開始

4月9日:相対航法(AON※9)と近傍接近を開始

4月16日:相対航法(MMN※10)を開始

4月17日:デブリの後方数百mへの接近に成功

5月23日:デブリ後方約50mへ接近に成功

5月23日:定点観測(1回目)を実施・成功

6月17日:定点観測(2回目)を実施・成功

6月19日:周回観測(1回目)を実施。アボートにより衝突回避機能の有効性を実証

7月14日:デブリ後方約50mに到達、定点観測(3回目)を実施・成功

7月15日:周回観測(2回目)を実施・成功

7月16日:周回観測(3回目)を実施・成功