再利用可能なサービス装置と制御された再突入により、軌道上および地球上での持続可能な運用への道が開かれます。

東京、日本、2025年7月29日–低軌道が老朽化した衛星や断片化したデブリでますます混雑し、新しい衛星の打ち上げが加速する中、あらゆる軌道における衛星サービスと長期軌道持続可能性のマーケットリーダーであるアストロスケールホールディングス株式会社(「アストロスケール」)は、大きな前進として、「複数物体の宇宙デブリ除去のための方法およびシステム」に関する米国特許第12,234,043 B2号の取得を発表しました。この特許取得済みのイノベーションは、持続可能で費用対効果の高い分散アーキテクチャアプローチによる能動デブリ除去(ADR)を提供し、スケーラブルで反復可能なADR操作と複数のデブリ物体の制御された再突入を可能にします。

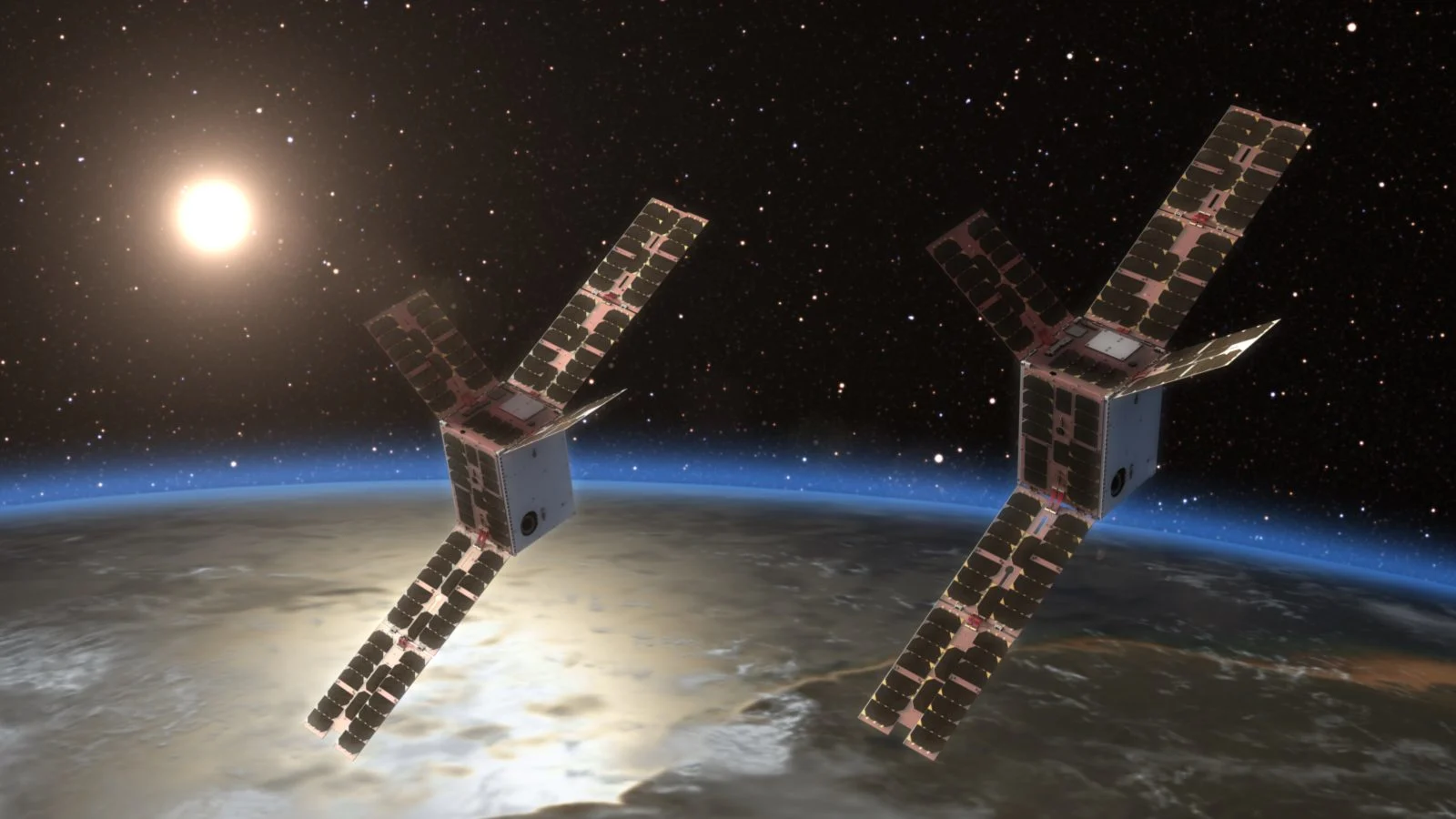

数トンのデブリを軌道から安全に再突入させる従来のADR方式では、コストが高く、機敏性が不十分で、複数のクライアントミッションに十分な燃料を搭載できないなど、大きな制約があります。アストロスケールの分散型再利用可能システムは、これらの障壁を克服するとともに、制御された再突入という独自の選択肢を可能にし、大型デブリの破片が居住地域や地上の重要インフラに危険を及ぼさないことを保証し、高まる公共の安全への懸念に対処し、国際的なベストプラクティスにも合致しています。この新しい特許取得済み方式では、サービス機がデブリ(「クライアント」)にドッキングし、低軌道の再突入シェパードビークルに移送します。クライアントがシェパードにドッキングすると、サービス機は分離して新しいクライアントと交戦し、シェパードが最初のクライアントを安全に地球の大気圏に誘導して再突入させます。このプロセスが繰り返されることで、サービス機はミッションの過程で複数の大型デブリを除去することができます。

アストロスケールのアーキテクチャは、柔軟なミッションプロファイルもサポートします。シェパードは再突入までドッキング状態を維持でき、再突入投入後にドッキングを解除して軌道に戻ることも可能です。場合によっては、シェパードビークルなしでミッションを続行することも可能です。この適応性は、軌道上の物体の多様なサイズとリスクプロファイルに対応する上で不可欠です。

「当社の分散型アーキテクチャは、複数の大型デブリの軌道離脱と再突入を持続的かつ経済的に実現することで、軌道上デブリ除去における重要な課題を解決します」と、アストロスケールのCTOであるマイク・リンゼイ氏は述べています。「このアプローチにより、数トンの物体を捕捉・分解できる先進的なサービス装置を、再突入時にデブリと共に焼却するのではなく、再利用することが可能になります。これはコスト削減だけでなく、地球の高層大気に放出される潜在的に有害な物質の量も削減します。」

この新たな特許は、アストロスケールのデブリ除去におけるマルチ除去アプローチを基盤としています。アストロスケールの2026年に打ち上げ予定のELSA-Mは、1回のミッションで複数の「準備済み」非稼働衛星を除去することが可能です。これらの衛星とは、ドッキングと除去を可能にするインターフェースなどの技術を備えて設計された衛星を指します。一方、新たに特許を取得した手法は、整備を想定しておらず、地球の大気圏を安全に誘導降下させる必要がある、ロケット本体やレガシー衛星などの大型で未準備の物体を対象としています。

この新しい特許により、アストロスケールの知的財産ポートフォリオがさらに強化され、将来の世代の安全で持続可能な宇宙利用をサポートする実用的かつ革新的な軌道上サービスソリューションの開発における同社のリーダーシップが強化されます。

終了